【重磅头条】九位院士齐送祝福

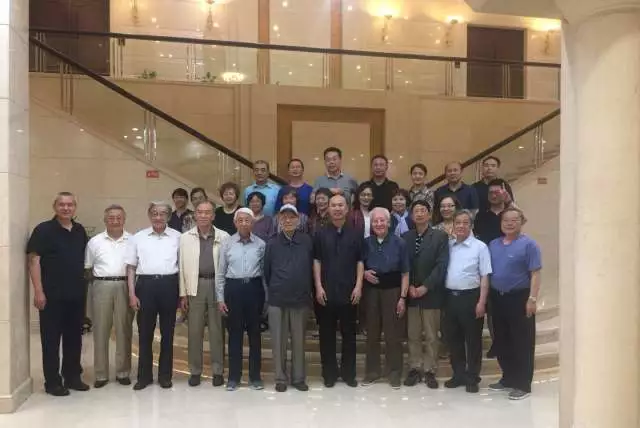

2018年6月24日—6月30日,中船重工集团公司在青岛组织了第十次院士、专家休假活动,共27名院士及家属、专家参加。我院承担本次休假活动医疗保障工作。

七院及医院领导对本次活动给予了高度的重视和大力的支持,我院专门选派急诊科主任贵敏和护士舒展同志随行提供专业的医疗保障工作。本次参加休假活动的院士及家属、专家中,年纪最大的已92岁高龄,而最“年轻”的也已是76岁以上的“古稀之年”,且多数患有高血压、心脏病、糖尿病、腰椎病及呼吸系统疾病等基础疾病。针对这些情况,贵敏主任和舒展护士不敢有一丝懈怠,在抵达驻地的第一时间就立刻对全体休假院士及家属、专家进行了基本体检,及时掌握了院士和专家们的身体情况的第一手资料,并建立了健康档案。

医疗保障工作中,为保证行程流畅和休假院士、专家的安全,贵敏主任和舒展护士每日早晚在住宿处大门口逐一询问并检查其身体状况。旅途中严阵以待,期间共测血压136次,血糖48次。针对院士、专家随时出现的腰疼、腿疼、腹胀、拉肚子、便秘、过敏、晒伤、蚊虫叮咬感染、胸闷等突发状况做及时有效的处理和缓解。并且根据第二天行程安排,针对性的进行饮食指导,提醒院士及专家们外出的注意事项。

贵敏主任说道,除了身体的健康,心情的愉悦同样重要。旅途中搀扶、推轮椅、拍照、逗院士开心,创造轻松愉快氛围对于保障健康也是很重要的一部分。

为高效、高质的完成这次的医疗保障任务,在来青岛之前,贵敏主任和舒展同志专门就本次活动进行过研究,准备了充分医疗药物。其中我院自制膏药用了120贴,对于旅途中出现的腰疼、腿疼等状况的缓解起到了大作用,受到了院士们的一致好评。

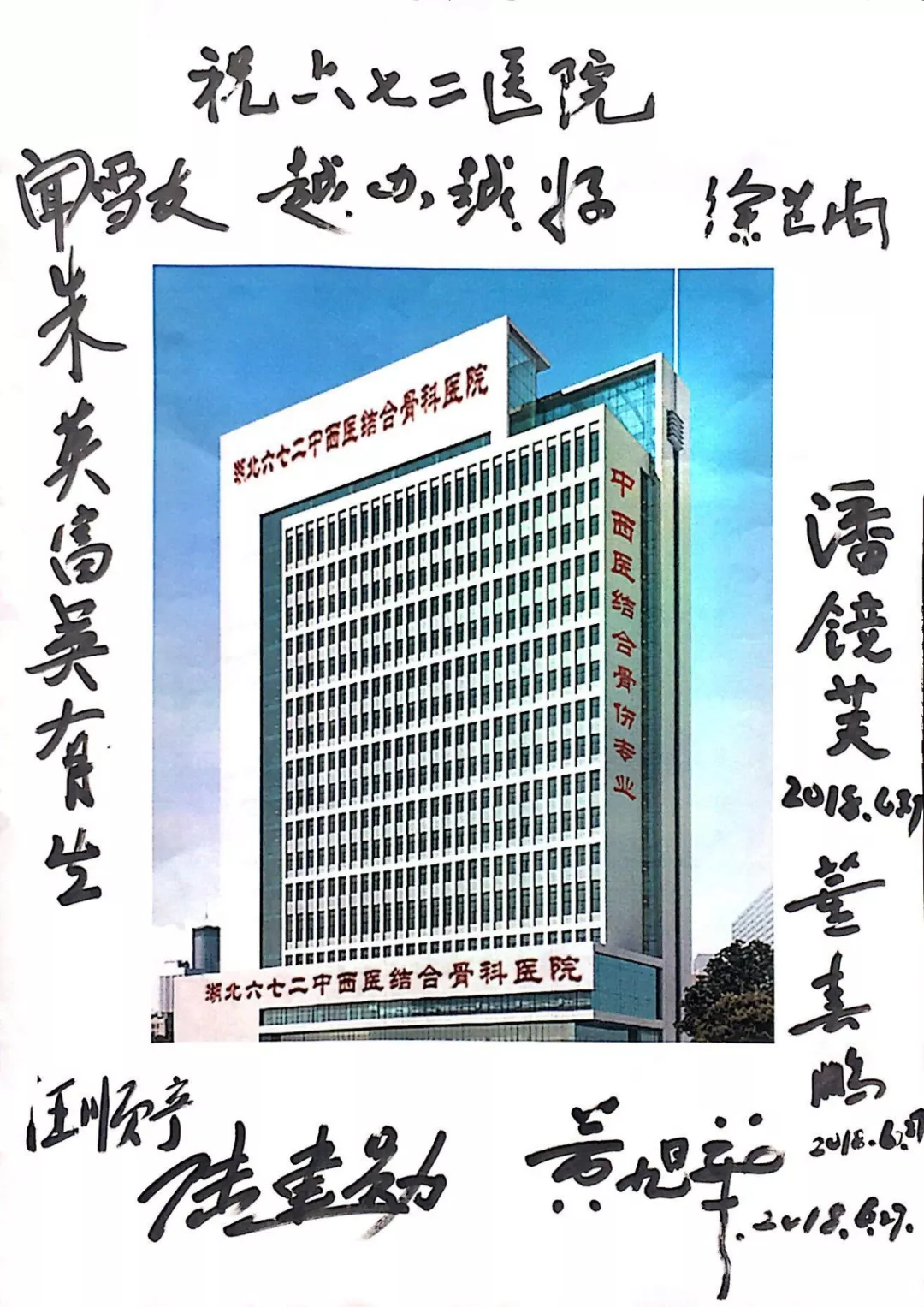

两位同志细致周到的服务赢得了休假院士、专家以及集团公司的充分肯定,九位院士在印有我院大楼的卡片上签上自己的名字,将承载着他们真切祝福的卡片沉甸甸的交到了贵敏同志的手上。闻雪友、朱英富、吴有生、汪顺亭、陆建勋、黄旭华、董春鹏、潘镜芙、徐芑南,带来了对我院最真诚的祝福。

博观而约取,厚积而薄发。伟大的事业激励我们奋勇向前,三级甲等医院的理想敦促我们努力进发!带着九位院士的祝福,六七二将以护佑一方百姓健康为己任,就像九位院士一生所追求的一样,为祖国的卫生事业辛勤奉献!

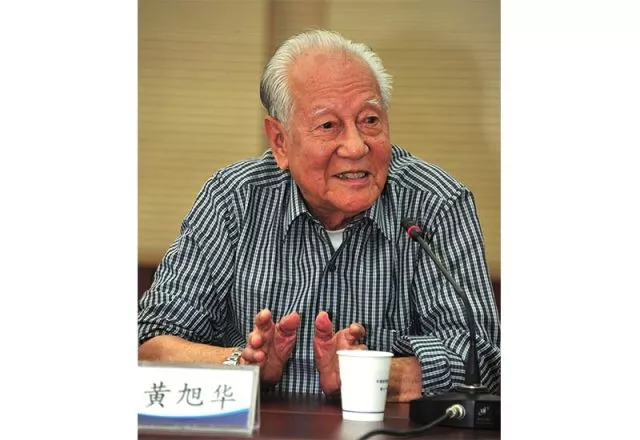

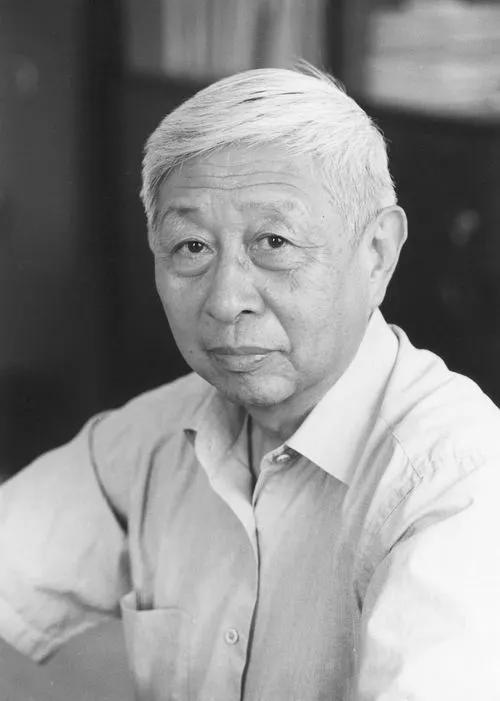

黄旭华

中国核潜艇之父,广东汕尾人,中船重工集团公司719研究所研究员、名誉所长,中国第一代攻击型核潜艇和战略导弹核潜艇总设计师。开拓了中国核潜艇的研制领域。湖北省科协荣誉委员,曾任前中国船舶工业总公司719研究所副总工程师、副所长、所长兼代理党委书记、以及核潜艇工程副总设计师、总设计师、研究员、高级工程师等职。

2014年1月,黄旭华当选中国中央电视台2013年度感动中国十大人物。2017年10月25日,获2017年度何梁何利基金科学与技术成就奖。11月9日,获得第六届全国道德模范敬业奉献类奖项。

黄旭华为中国核潜艇事业的发展做出了重要贡献,在核潜艇水下发射运载火箭的多次海上试验任务中,作为核潜艇工程总设计师、副指挥,开拓了中国核潜艇的研制领域,被誉为中国核潜艇之父。1994年当选为中国工程院院士。

闻雪友

原藉浙江慈溪。1962年毕业于上海交通大学。曾任中国船舶重工集团公司第七〇三研究所总工程师、所长、科技委主任,研究员,博士生导师。长期从事舰船及工业燃气轮机装置的研究、设计工作。

在舰船主动力领域,曾任我国首台航机舰改大功率燃气轮机的技术负责人,后又负责我国首台第二代舰船燃气轮机的研制工作。现任新的国产化舰用燃气轮机的总设计师,己批量装舰,打破了我国大中型水面舰艇燃气轮机主动力受制于人的局面。

在热能动力工程领域,曾在国内首先研究建成双工质平行复合循环电站,並获国家科委推广应用。曾在863项目《10MW高温气冷反应实验堆》二期工程中任我国首次研制的氦气透平压气机组子项的总设计师。

闻雪友是中国舰船燃气轮机学科带头人,见证、经历了中国舰船燃气轮机发展的主要过程,为我国海军动力现代化作出贡献。2005年当选为中国工程院院士。

朱英富

舰船工程专家。浙江省宁波人。1966年上海交通大学船舶制造系研究生毕业。现任中国船舶重工集团公司第七〇一研究所研究员,博士生导师,国家重大专项工程总设计师。

长期从事舰船工程科研工作,在全舰综合集成、隐身性和舰机适配性等领域均有较深的造诣,为我国水面战斗舰艇系列化发展作出了重要贡献;作为工程型号总设计师,成功主持研制了出口型导弹护卫舰和第三代驱逐舰,实现了舰船技术跨越发展,在国内外产生了重大影响。

获国家科技进步奖一等奖和二等奖各一项;省部级科技进步奖特等奖二项、一等奖一项。获“何梁何利基金科学与技术进步奖”,获全国“杰出专业技术人才”和“船舶设计大师”等荣誉称号。享受国务院政府津贴。2011年当选为中国工程院院士。

吴有生

船舶力学与船舶工程专家。浙江省嵊县人。1964年毕业于中国科学技术大学。1967年清华大学研究生毕业。1984年获英国伦敦布鲁纳尔大学博士学位。中国船舶科学研究中心研究员、名誉所长。

曾为发展舰艇结构与设备抗水下爆炸与核空爆理论、测试与应用技术做出了贡献,解决了舰船抗核加固与战效预估的重要技术问题。长期致力于船舶与海洋工程流固耦合动力学领域的研究,建立的三维线性与非线性船舶水弹性力学理论,被公认为该领域的奠基性工作,在船舶与海洋结构的研制及安全性评估中发挥了重要作用;从事船舶振动与噪声控制技术的基础、应用与发展战略研究,提出了海洋环境中的三维船舶声弹性理论。主持与从事新型高性能船舶及深海装备的研究与设计工作,任总设计师,研制成我国第一艘千吨级小水线面双体海洋试验船;提出、推动或主持载人深潜器、深海空间站与极大型浮动结构的技术研究与工程开发。1994年当选为中国工程院院士。

汪顺亭

惯性技术与导航设备专家。辽宁省大连市人。1962年毕业于苏联莫斯科包曼国立技术大学。中国船舶工业总公司第七研究院第七0七研究所研究员。

长期从事舰船惯性导航系统、原理方案和惯性平台研制工作。我国自行研制的舰船用高精度、长寿命、动压马达液浮陀螺惯性导航系统主要完成人,1994年获国家级科技进步一等奖。主持完成了多型惯性导航系统的研制。第一代三型舰船惯性导航系统原理方案课题负责人。第二代舰船惯性导航系统主任设计师。创造性地设计了原理方案,采用双重信息导航方式、三点两组位置误差信息精校准等先进技术,应用符合实际的工程设计方案,解决了“奇点校准”难题,提出提高系统精度和可靠性的新方法-“无监控陀螺的H调制技术”(系统监控),仿真证明可行,有工程实践基础。1995年当选为中国工程院院士。

陆建勋

1947年9月至1950年11月就读于清华大学。中国舰船研究院研究员,国防科工委科技委顾问。国防科工委专家咨询委员会,中国造船学会名誉理事。曾任中国舰船研究院院长。

长期从事舰艇通信工程的研制工作,主持和组织核潜艇特种通信系统的研制,提出了总体技术方案和技术指标,解决了系统的关键技术。开拓了我国长波通信的科研领域,其系列成果装备了国家多项重点工程。主持国家重点工程中岸船、船船通信系统的研制,完整地提供了多种通信装备和系统,圆满完成了我国洲际导弹海上试验的通信任务。率先在研究院进行改革,积极推进军转民,发展高技术,并建立数十项国家级《火炬计划》项目。1995年当选为中国工程院院士。

董春鹏

水中兵器专家。河北省秦皇岛市人。1966年毕业于中国科技大学。现任中国船舶重工集团公司第七0五研究所某国家重点工程型号总设计师,研究员,博士生导师。总装备部科技委兼职委员,中国造船工程学会理事。享受国务院政府特殊津贴专家。曾任第七0五研究所总工程师。

长期致力于鱼雷技术研究工作。承担多型国家重点工程型号的研制,攻克了诸多技术难关,取得多项创新成果。主持或参与的型号项目分别获国家科技进步一等奖1项,国防科工委等省部级科技进步特等奖和一、二等奖7项,获陕西省有突出贡献专家,国家高技术武器装备建设工程重大贡献奖和金质奖章。发表论文数十篇,培养博士后、博士7名,硕士生多名。2009年当选为中国工程院院士。

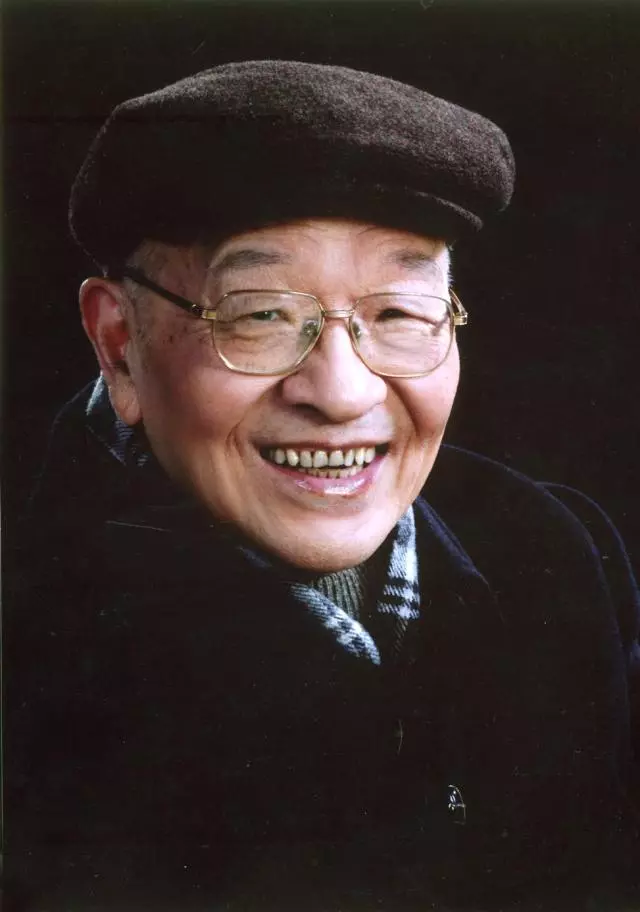

潘镜芙

船舶工程专家。浙江省湖州市人。1952年毕业于浙江大学。船舶重工集团公司第七0一研究所研究员,曾任该所副所长兼副总工程师、驱逐舰总设计师。

作为舰艇设计专家,成功主持设计了我国两代四种型号导弹驱逐舰,在驱逐舰的总体设计、全武器综合作战系统和电磁兼容等高新技术领域完成大量开拓性工作。在第一代导弹驱逐舰设计中,首次将舰对舰导弹武器系统装备水面舰艇,并为武器装备按系统研制作了开创性工作。在主持设计第二代新型导弹驱逐舰设计中,采用系统工程思想,做到舰船综合性能兼优,实现了作战指挥自动化,缩短了与世界先进水平的差距;在装备选型上,采用国内新技术成果与引进柴燃联合动力装置等先进技术相结合的方针,促进了我国造船、机电、电子等工业的发展。先后获得全国科学大会奖一项、国家级科技进步特等奖一项及二等奖两项。1995年当选为中国工程院院士。

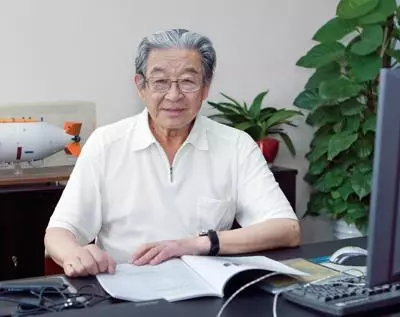

徐芑南

深潜器技术专家。浙江省宁波市人。中共党员。1958年毕业于上海交通大学造船系。曾任中国船舶重工集团公司第七〇二研究所副总工程师。现任中国船舶重工集团公司第七〇二研究所研究员。

长期从事深潜器研制工作。担任五项水下潜器的总设计师,创造性地研制了多型载人深潜器和水下机器人。工作深度由300米、600米、1000米发展到6000米、7000米;其类型有载人、无人、有缆、无缆;其控制方式有载人手控、带缆遥控、无缆智能控制。2002年起,担任我国自行设计、自主集成研制的7000米载人潜水器“蛟龙号”的总设计师。获国家科技进步一等奖2项、二等奖1项,中国科学院科技进步特等、一等奖,上海市科技进步一等奖、船舶总公司科技进步一、二等奖,光华奖、何梁何利科学进步奖等十多项奖励。2013年当选为中国工程院院士。